Motivation als Grundlage für jede Chance

❓ Was motiviert dich wirklich? ❓

Motivation als Grundlage für jede Chance

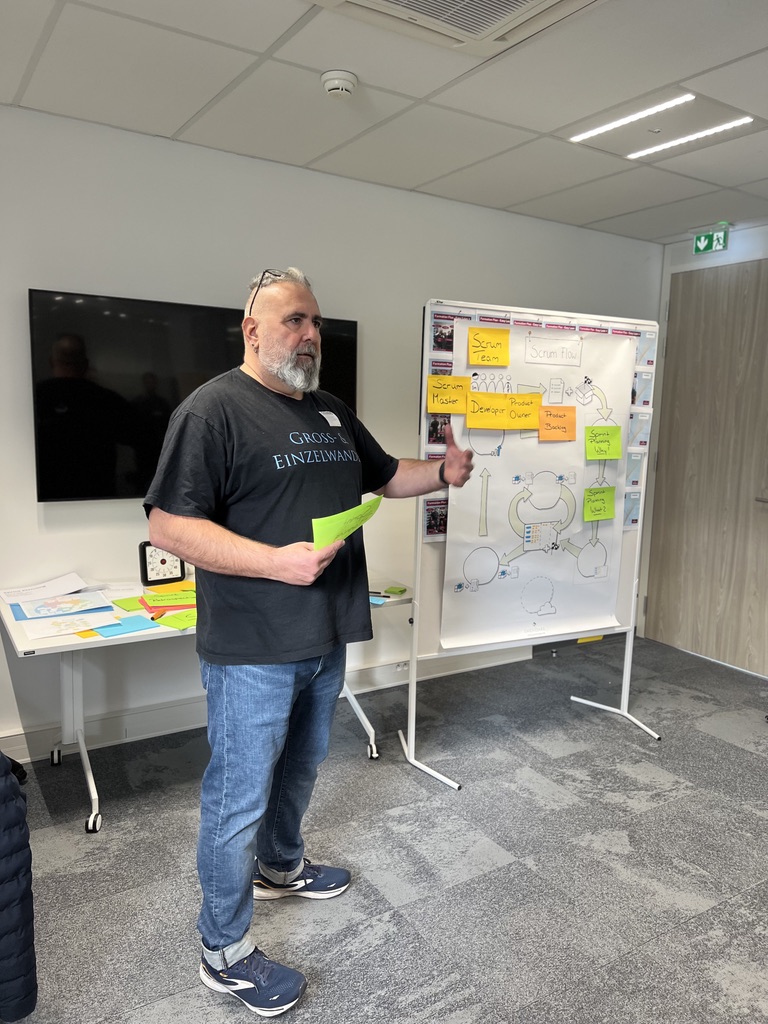

🌇 Es war ein kühler Morgen im Wintersemester an der Hochschule Worms. Der Kurs Changemanagement und Transformation hatte gerade begonnen. Die Studierenden blickten mich neugierig an. „Was motiviert uns wirklich?“ fragte ich, um mit dem ersten Thema zu starten. Es war keine einfache Einstiegsfrage, sondern eine, die den Kern unseres Denkens und Handelns herausforderte.

💡 Eine Frage, die einfach klingt, aber erstaunlich komplex ist. Denn Motivation ist nicht nur ein Antrieb, sie ist die Grundlage für Veränderung, für echten Change. Motivation ist kein statisches Konzept, sondern von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ständig in Bewegung. Sie ist der unsichtbare Motor, der uns antreibt, Grenzen zu überwinden und Chancen zu ergreifen. Sie ist es, die uns dazu bringt, aus der Komfortzone herauszutreten, neue Wege zu gehen und Herausforderungen anzunehmen.

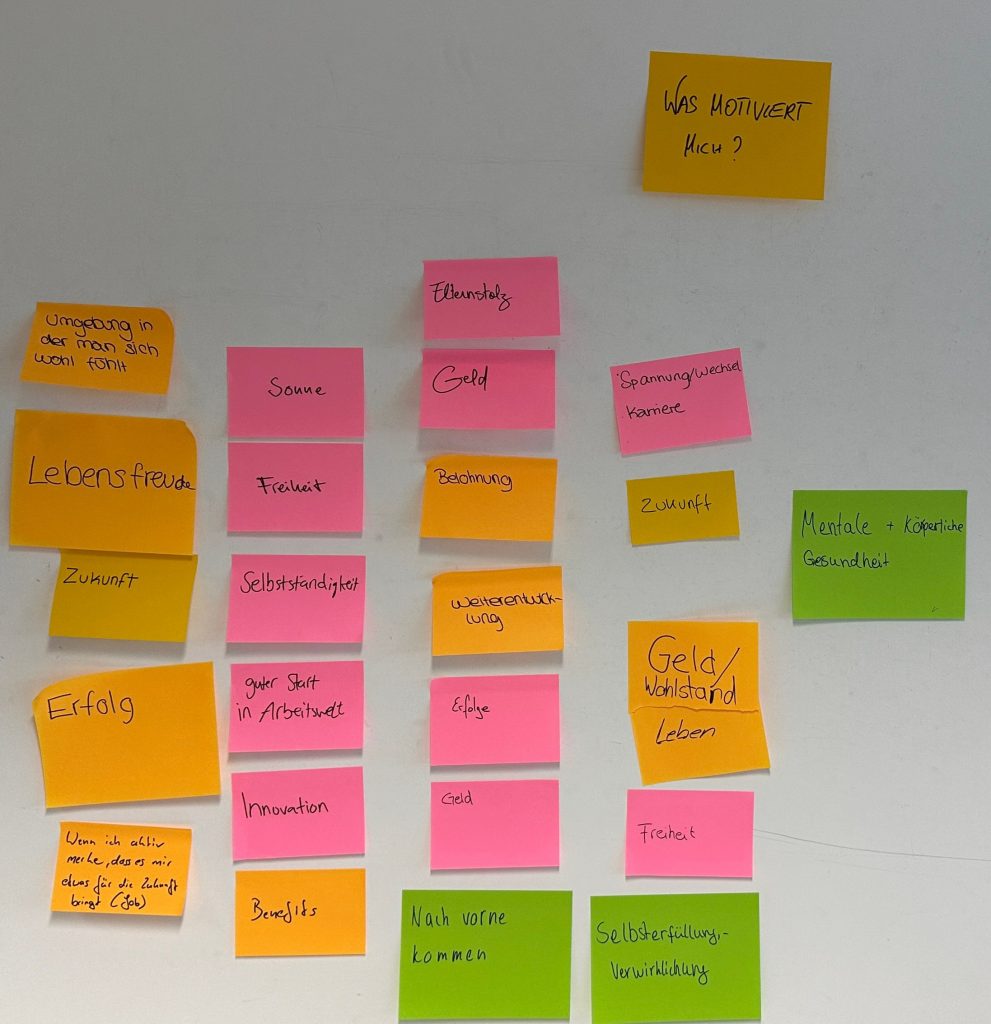

💡 Ich erinnere mich besonders an Äußerungen wie „Lebensfreude“ oder „Erfolg“. Daneben standen Begriffe wie „mentale und körperliche Gesundheit“ und „Freiheit“. Manche wirkten fast poetisch: „Wenn ich aktiv merke, dass das, was ich tue, für die Zukunft etwas bringt.“ Andere waren pragmatischer, wie „Geld“ oder „Zeitmanagement“. Diese Vielfalt zeigte eindrücklich, wie individuell Motivation ist. Während einige Sicherheit suchten, sehnten sich andere nach Selbstverwirklichung oder dem Gefühl, etwas Bedeutendes zu bewirken. Motivation ist ein Kaleidoskop – jede Person bringt ihre eigenen Farben und Muster ein.

💡 Um tiefer in das Thema einzutauchen, nutzte ich die Moving Motivators aus der Management 3.0-Welt, entwickelt von Jurgen Appelo. Diese Methode lädt uns ein, über die oberflächlichen Gründe für unser Handeln hinauszudenken. Es geht nicht darum, „richtige“ oder „falsche“ Motivationsfaktoren zu finden, sondern darum, die eigene innere Antriebskraft zu erkennen. Diese Reflexion ist der erste Schritt, um die eigene Motivation zu verstehen und sie bewusst zu nutzen. Es ist wie eine Reise zu den Fundamenten unserer Entscheidungen, die uns nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterbringt.

💡 Der spannendste Moment war, als die Studierenden ihre Motivators in eine persönliche Reihenfolge brachten. Plötzlich entstand ein Bild davon, wie Motivation ein Zusammenspiel von inneren Bedürfnissen und äußeren Einflüssen ist. Gedanken wie „Ich dachte immer, Geld sei das Wichtigste. Aber eigentlich will ich damit nur Freiheit erkaufen.“ oder „Freiheit ist wunderbar, aber ohne mentale Gesundheit kann ich sie nicht genießen.“ hallten durch den Raum. Diese Erkenntnisse führten zu intensiven Diskussionen und neuen Perspektiven. Es war faszinierend zu sehen, wie schnell eine simple Übung dazu führte, dass Menschen ihre Werte und Prioritäten hinterfragten und gleichzeitig die anderer besser verstanden.

💡 Was sich dabei schnell herauskristallisierte, war die Relevanz für Führungskräfte. Sie müssen die tieferen Antriebe ihrer Teams verstehen, um echte Transformation zu ermöglichen. Denn nur wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Motivation erkannt und wertgeschätzt wird, kann Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance erlebt werden. Motivation wird so zum Schlüsselinstrument für nachhaltigen Erfolg. Ein Team, das motiviert ist, kann Herausforderungen nicht nur bewältigen, sondern sie in Chancen umwandeln. Motivation schafft Vertrauen, Zusammenhalt und die Basis für Innovation.

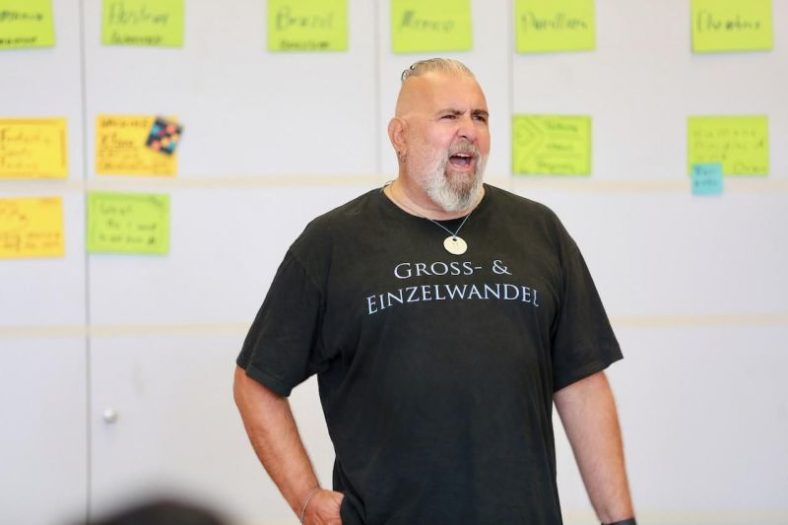

💡 Die Ergebnisse, die an der Wand der Hochschule Worms klebten, waren mehr als Worte. Sie waren ein lebendiger Spiegel der Motivationslandschaft der Gruppe. Sie zeigten, dass Motivation sowohl rational als auch emotional sein kann, dass sie komplex und doch greifbar ist. Am Ende der Session hatten wir nicht nur Antworten auf meine Frage, sondern auch ein tieferes Verständnis dafür, wie wir diese Motivation nutzen können, um unser Leben und unsere Arbeit sinnvoller zu gestalten. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für Studierende, sondern für jeden Menschen relevant, der aktiv an seiner Zukunft arbeiten möchte.

💡 Diese Arbeit mit den Moving Motivators hat mir wieder einmal gezeigt, wie essenziell es ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Motivation ist nicht nur ein Werkzeug, um Menschen anzutreiben. Sie ist der Kern dessen, was uns als Menschen ausmacht, der Grundstein für Veränderung und Fortschritt. Je besser wir sie verstehen, desto mehr können wir bewirken – für uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt. Dieser kühle Morgen in Worms war ein lebendiger Beweis dafür, wie wertvoll es ist, diesen Kern gemeinsam zu entdecken und darüber zu sprechen. Und mehr noch: Es war ein Beispiel dafür, dass Motivation nicht nur auf individueller Ebene wirkt, sondern auch ganze Gruppen und Organisationen in Bewegung bringen kann.