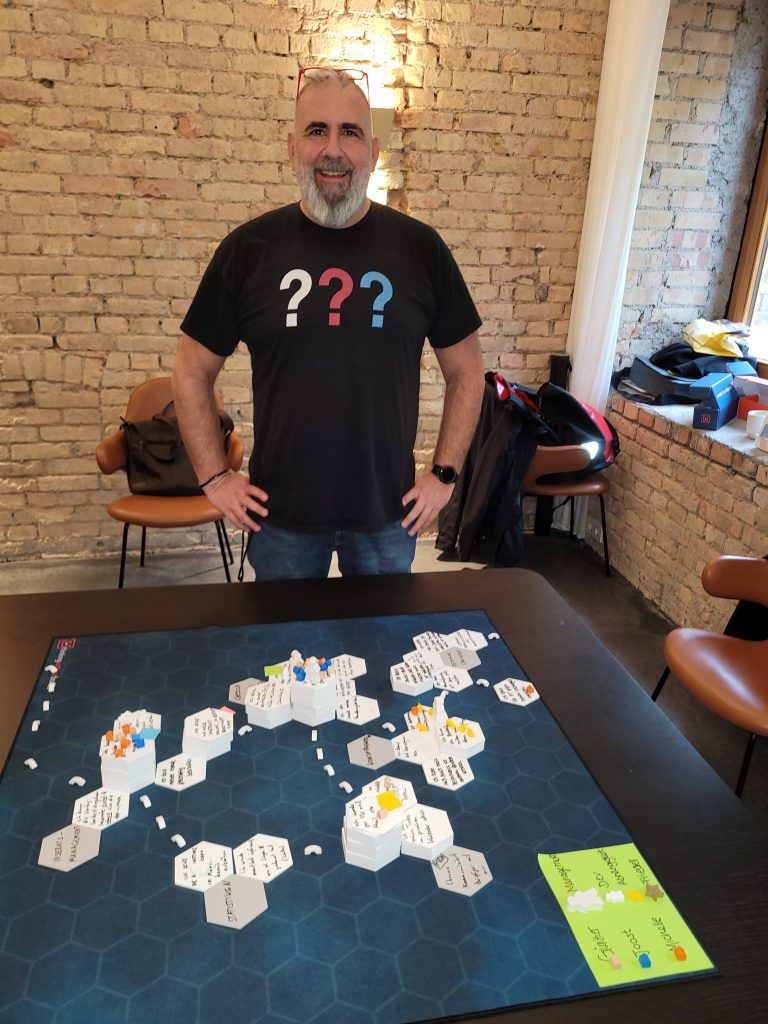

Ich bin mit einem Team gerade dabei, eine #Storymap zu bauen. Wir stehen noch ganz am Anfang des Projekts – da, wo vieles noch offen ist und man leicht versucht ist, Lücken mit Annahmen zu füllen.

Um den #narrativenFlow zu finden, habe ich vorgeschlagen, beim Ende zu beginnen. Beim gewünschten Zustand.

Was soll am Schluss stehen? Und wenn wir diesen Schritt erreicht hätten – was wäre vorher geschehen? Und davor? Und davor?

Dieses rückwärtige Denken wirkt klärend. Es legt blinde Flecken offen, die wir im normalen Erzählfluss gerne überspringen. Nicht aus böser Absicht, sondern weil sie im Moment nicht präsent sind. Oder weil wir sie stillschweigend voraussetzen.

Gerade deshalb halte ich dieses Vorgehen für so kraftvoll. Denn es zwingt uns, gedanklich Wege zurückzugehen, die wir im Vorwärtsdenken intuitiv glätten.

Ein ähnlicher Mechanismus liegt der Methode des #ReverseOrderRecall zugrunde, die aus der forensischen Psychologie stammt. Sie beruht auf einer gut dokumentierten Beobachtung. Das Erinnern realer Erlebnisse aktiviert gespeicherte Sinneseindrücke – auch unter Belastung. Im Gegensatz dazu verlangen konstruierte Aussagen mehr geistige Steuerung und Kontrolle.

Wie Studien zeigen (z. B. Vrij et al., 2008), können gezielte kognitive Anforderungen – etwa das Erzählen eines Ereignisses in umgekehrter Reihenfolge – dabei helfen, die Konsistenz und Glaubhaftigkeit einer Aussage besser einzuschätzen.

Wichtig ist dabei ist, echte Erinnerungen sind nicht perfekt. Unser Gedächtnis ist formbar, selektiv und anfällig für Verzerrungen. Es geht also nicht um Wahrheit vs. Lüge, sondern um Plausibilität unter Belastung.

Wenn ich dich bitte, eine echte Begebenheit rückwärts zu schildern, wirst du dich zurechtfinden. Vielleicht mit Pausen, vielleicht mit Unsicherheiten – aber du kannst dich entlang deiner Erinnerung bewegen.

Wenn du hingegen eine frei erfundene Geschichte rückwärts erzählen sollst – während du gleichzeitig rückwärts zählst oder gedanklich eine Zusatzaufgabe löst – entsteht eine andere Art von Anstrengung. Dein Gehirn gerät ins Jonglieren.

Erfahrungswerte zeigen reale Erlebnisse bleiben auch unter Belastung nachvollziehbar. Konstruiertes beginnt zu bröckeln, wenn die kognitive Last steigt.

Was mich an diesem Ansatz besonders fasziniert ist er arbeitet nicht mit Kontrolle oder Konfrontation. Sondern mit Struktur und Aufmerksamkeit. Er urteilt nicht – er beobachtet. Und ermöglicht damit eine Form von Erkenntnis, die nicht auf das Offensichtliche zielt, sondern auf das, was unter Druck Bestand hat.

Diese #Methode lässt sich nicht nur in Interviews nutzen. Sondern auch in Bewerbungsgesprächen, im Coaching oder in der Konfliktklärung. Und ja – auch in der Arbeit mit Storymaps.

Denn manchmal führt der Weg zur Klarheit nicht nach vorn – sondern zurück. Schritt für Schritt. Vom Ziel zum Jetzt. Vom Wunsch zum Handeln.

Grüße,

Michaelus

#Perspektivwechsel

Schreibe einen Kommentar