To-Do-Listen sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Sie sind mehr als nur einfache Gedächtnisstützen, die uns daran erinnern, Milch zu kaufen oder den Müll rauszubringen. Sie können zu einem wertvollen Werkzeug werden, das uns hilft, den Überblick zu behalten und unser Leben zu organisieren. In einer Welt, die oft von Hektik und ständigem Druck geprägt ist, können To-Do-Listen eine Insel der Ordnung und Struktur schaffen. Sie helfen uns, die vielen kleinen und großen Aufgaben, die uns täglich begegnen, zu bewältigen und uns zu fokussieren. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Eine To-Do-Liste kann sowohl eine große Hilfe sein als auch eine Quelle des Frusts, wenn sie nicht richtig genutzt wird.

Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mich in einem Zustand völliger Überforderung befand. Die Aufgaben, die ich zu bewältigen hatte, schienen sich ins Unendliche zu türmen, und ich wusste nicht mehr, wo ich anfangen sollte. Selbst die einfachsten Dinge, wie den Briefkasten zu leeren, wurden zu scheinbar unüberwindbaren Hürden. Ich nenne das rückblickend meine Phase der „Briefkastenflucht“. Es war nicht so, dass ich die Briefe und Rechnungen nicht sehen wollte. Es war eher das Gefühl, dass ich diese eine Aufgabe – so banal sie auch sein mag – nicht mehr in meinen ohnehin schon überfüllten Kopf integrieren konnte. Jede neue Aufgabe schien wie ein weiteres Gewicht, das mich tiefer in einen Sumpf aus Verpflichtungen und Erwartungen zog.

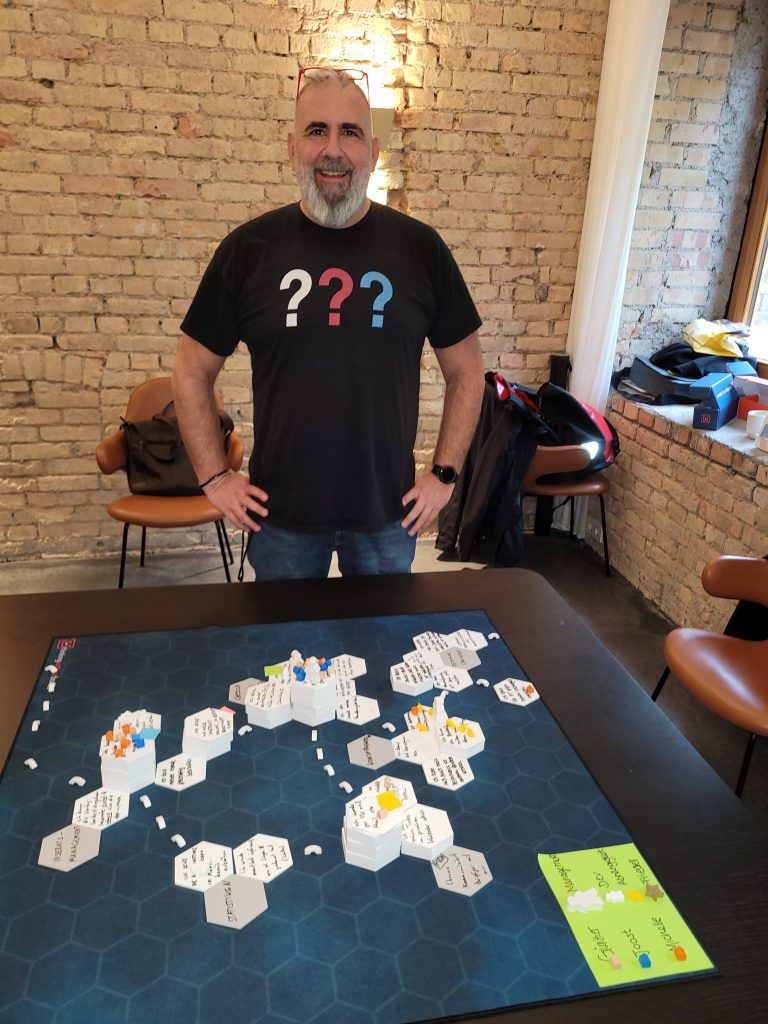

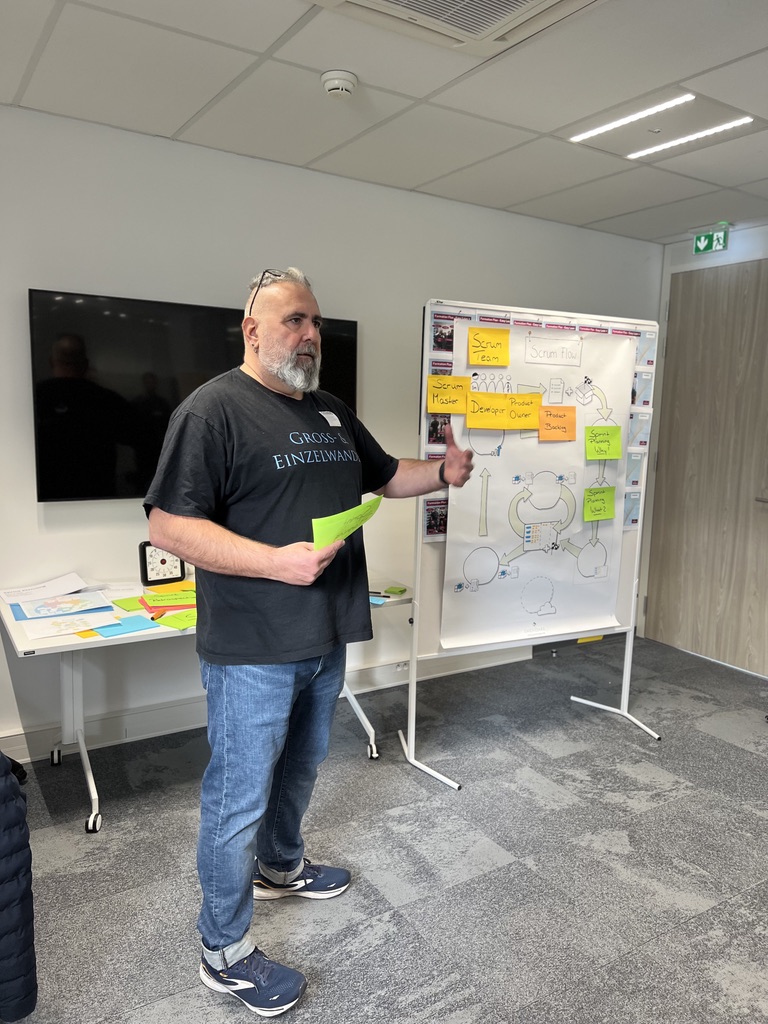

In dieser Phase wurde mir klar, dass ich eine Veränderung brauchte. Ich musste einen Weg finden, um aus diesem Strudel der Überforderung auszubrechen und wieder Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Also setzte ich mich hin und begann, eine Liste zu erstellen. Doch es war keine gewöhnliche To-Do-Liste. Ich entschied mich für ein Personal Kanban. Diese Methode half mir, meine Aufgaben nicht nur zu sammeln, sondern sie auch in Kategorien zu ordnen: Dinge, die erledigt werden mussten, Dinge, die in Arbeit waren, und Dinge, die ich abgeschlossen hatte. Diese visuelle Darstellung meiner Aufgaben gab mir ein Gefühl von Kontrolle zurück. Plötzlich konnte ich sehen, was zu tun war, was ich bereits geschafft hatte und woran ich gerade arbeitete. Es half mir, den Überblick zu behalten und mich nicht in der Masse der Aufgaben zu verlieren.

Anstatt mich von der endlosen Liste von Aufgaben überwältigen zu lassen, stellte ich mir jeden Morgen eine entscheidende Frage: „Was ist die eine Aufgabe, die heute am wichtigsten ist?“ Diese Frage half mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Anstatt von einer Aufgabe zur nächsten zu springen und am Ende des Tages das Gefühl zu haben, nichts wirklich geschafft zu haben, gab mir diese Methode eine klare Richtung. Sie half mir, den Tag erfolgreich zu gestalten, indem ich sicherstellte, dass ich zumindest diese eine wichtige Aufgabe abschloss. Dieses Vorgehen gab mir nicht nur Struktur, sondern auch schnelle Erfolgserlebnisse, die mich motivierten, weiterzumachen.

Das Gefühl der Zufriedenheit, das sich einstellt, wenn man eine Aufgabe abhaken kann, ist kaum zu beschreiben. Es ist, als würde man einen kleinen Sieg erringen, selbst an den stressigsten Tagen. Diese kleinen Erfolgserlebnisse geben uns das Gefühl, produktiv zu sein und etwas geschafft zu haben. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir vorankommen, auch wenn es manchmal nur in kleinen Schritten ist. To-Do-Listen sind nicht nur eine Methode, um Aufgaben zu organisieren, sie sind auch ein Werkzeug, um besser mit unserer Zeit umzugehen. Sie machen uns bewusst, wie viel wir an einem Tag wirklich schaffen können und helfen uns dabei, unrealistische Erwartungen an uns selbst zu vermeiden. Denn oft überschätzen wir, was wir an einem Tag schaffen können, und unterschätzen, was wir in einer Woche oder einem Monat erreichen können.

Eine To-Do-Liste zu erstellen bedeutet, sich einen Überblick zu verschaffen und Prioritäten zu setzen. Was muss unbedingt heute erledigt werden? Was kann warten? Welche Aufgaben haben den größten Einfluss auf mein Leben oder meine Arbeit? Diese Fragen zu beantworten hilft uns, klarer zu sehen und unsere Energie auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht darum, möglichst viele Aufgaben in kürzester Zeit abzuhaken, sondern darum, die richtigen Aufgaben zu erledigen. Es geht darum, nicht nur beschäftigt zu sein, sondern wirklich produktiv.

Ein weiterer Vorteil von To-Do-Listen ist, dass sie uns helfen, unseren Kopf zu entlasten. Oft haben wir das Gefühl, dass uns die Aufgaben und Gedanken im Kopf herumspuken und uns den Schlaf rauben. Eine To-Do-Liste bietet einen sicheren Ort, an dem wir all diese Gedanken und Aufgaben ablegen können. Sie gibt uns die Freiheit, unseren Kopf zu leeren und uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Wenn wir wissen, dass alles Wichtige aufgeschrieben ist, können wir uns besser entspannen und uns auf das konzentrieren, was wir gerade tun.

Es gibt viele verschiedene Methoden, um To-Do-Listen zu erstellen, und jeder muss für sich herausfinden, was am besten funktioniert. Für mich hat sich das Personal Kanban als hilfreich erwiesen, weil es mir eine klare Struktur gibt und mich gleichzeitig flexibel genug lässt, um auf Veränderungen zu reagieren. Doch egal, welche Methode man wählt, es ist wichtig, die Liste regelmäßig zu aktualisieren und anzupassen. Aufgaben ändern sich, Prioritäten verschieben sich, und was gestern noch wichtig war, kann heute schon irrelevant sein. Eine gute To-Do-Liste ist lebendig und passt sich den Gegebenheiten an.

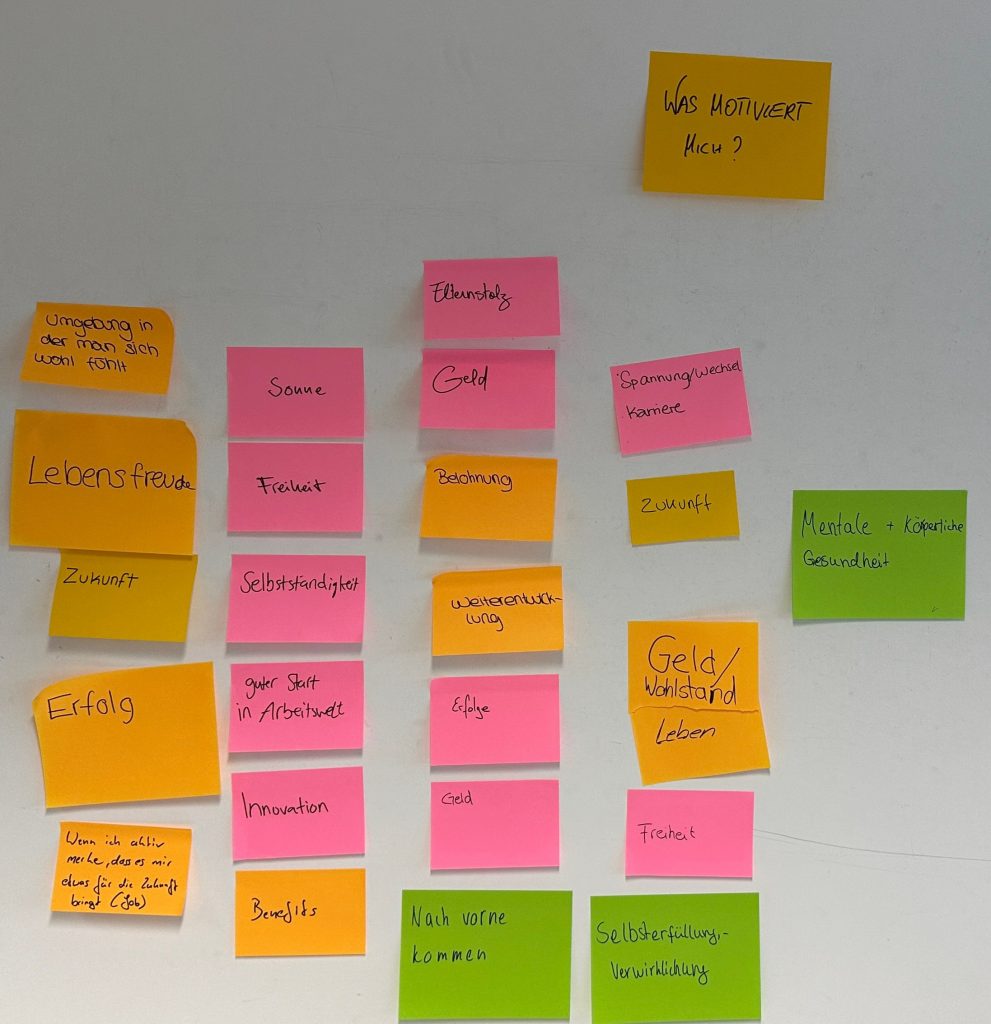

Neben der täglichen Liste hilft es auch, eine langfristige Planung im Blick zu haben. Was sind die großen Ziele, die du erreichen möchtest? Was sind die Meilensteine auf dem Weg dorthin? Eine langfristige Planung gibt uns die Möglichkeit, unsere täglichen Aufgaben in einen größeren Kontext zu stellen. Sie zeigt uns, dass die kleinen Schritte, die wir jeden Tag machen, Teil eines größeren Ganzen sind. Diese Perspektive hilft uns, motiviert zu bleiben und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Flexibilität. Das Leben ist unvorhersehbar, und nicht immer läuft alles nach Plan. Es wird Tage geben, an denen unerwartete Dinge passieren, die unsere ganze Planung über den Haufen werfen. In solchen Momenten ist es wichtig, flexibel zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen. Eine To-Do-Liste ist ein Hilfsmittel, kein starres Regelwerk. Wenn etwas nicht klappt oder eine Aufgabe unerwartet viel Zeit in Anspruch nimmt, dann ist das in Ordnung. Es geht darum, sich immer wieder neu zu orientieren und die Liste anzupassen.

Es gibt auch Tage, an denen wir uns einfach nicht aufraffen können, an denen jede Aufgabe wie ein unüberwindbares Hindernis erscheint. An solchen Tagen hilft es, sich auf die kleinsten Aufgaben zu konzentrieren. Manchmal reicht es, eine Kleinigkeit zu erledigen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Es ist erstaunlich, wie eine erledigte Aufgabe, so banal sie auch sein mag, uns motivieren kann, weiterzumachen. Es geht darum, anzufangen, auch wenn es schwerfällt, und sich Schritt für Schritt voranzutasten.

To-Do-Listen sind ein Werkzeug, das uns hilft, unser Leben zu organisieren und zu strukturieren. Sie sind ein Mittel, um die vielen kleinen und großen Aufgaben, die uns täglich begegnen, in den Griff zu bekommen. Doch sie sind mehr als das. Sie sind ein Ausdruck unserer Ziele, unserer Wünsche und unserer Prioritäten. Sie zeigen uns, was uns wichtig ist und worauf wir unseren Fokus richten möchten. Sie geben uns die Möglichkeit, unser Leben bewusst zu gestalten und die Kontrolle über unseren Alltag zu behalten.

Für mich sind To-Do-Listen ein unverzichtbares Werkzeug geworden. Sie helfen mir, den Überblick zu behalten und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie geben mir das Gefühl, meine Aufgaben im Griff zu haben, und motivieren mich, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig wird. Sie sind ein Anker in einem oft stürmischen Alltag, der mir hilft, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Am Ende geht es bei To-Do-Listen nicht nur darum, Aufgaben abzuhaken und produktiv zu sein. Es geht darum, sich selbst zu organisieren, sich Ziele zu setzen und bewusst zu leben. Es geht darum, die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten und nicht von den Anforderungen des Alltags überwältigt zu werden. Es geht darum, sich selbst zu motivieren, sich selbst zu strukturieren und sich selbst zu ermutigen, jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne zu machen.

To-Do-Listen sind ein Ausdruck unserer täglichen Bemühungen, unser Leben zu gestalten und voranzukommen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir uns Ziele setzen und diese erreichen möchten. Sie zeigen uns, dass wir bereit sind, uns den Herausforderungen des Alltags zu stellen und unser Bestes zu geben. Sie sind ein Werkzeug, das uns hilft, uns selbst zu organisieren und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Am Ende ist es egal, wie viele Aufgaben auf der Liste stehen oder wie viele wir davon erledigen. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, was wir erreichen möchten und uns darauf konzentrieren, die richtigen Dinge zu tun. Es geht nicht darum, möglichst viel zu schaffen, sondern das Richtige zu tun. Es geht darum, sich selbst nicht zu überfordern und realistische Erwartungen an sich selbst zu haben. Es geht darum, die Balance zu finden zwischen dem, was wir tun müssen, und dem, was wir tun möchten.

To-Do-Listen

sind ein Ausdruck dieser Bemühungen, sie sind ein Werkzeug, das uns dabei unterstützt, unser Leben zu organisieren und zu strukturieren. Sie geben uns die Möglichkeit, unser Leben bewusst zu gestalten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie helfen uns, die Kontrolle über unser Leben zu behalten und nicht von den Anforderungen des Alltags überwältigt zu werden. Sie sind ein Ausdruck unserer täglichen Bemühungen, unser Leben zu gestalten und voranzukommen. Sie sind ein Werkzeug, das uns hilft, uns selbst zu organisieren und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.